2025年夏に予定されている参議院議員通常選挙の投票では「選挙区」と「比例代表区」があります。

参院選の比例代表選挙は、全国を11ブロックに分ける衆院選と異なり、全国が1つのブロックです。選挙区に比べて死票が少なくなる他、タレント候補が多く出馬するとも言われますが、なぜでしょうか。

本記事では、全国比例の仕組みや投票方法についてわかりやすく説明します。衆院選との違いや非拘束名簿式、特定枠などにも触れているので、参考にしてください。

参議院選挙の全国比例とは

3年に1度の参院選では、参議院の全議席数のうち、半数を改選します。参院選の選挙区、比例代表それぞれでの全議席数と選挙での改選数は、次のようになっています。

|

選挙区 |

比例代表区 |

|

|

全議席数:248 |

148議席 |

100議席 |

|

改選数:124 |

74議席 |

50議席 |

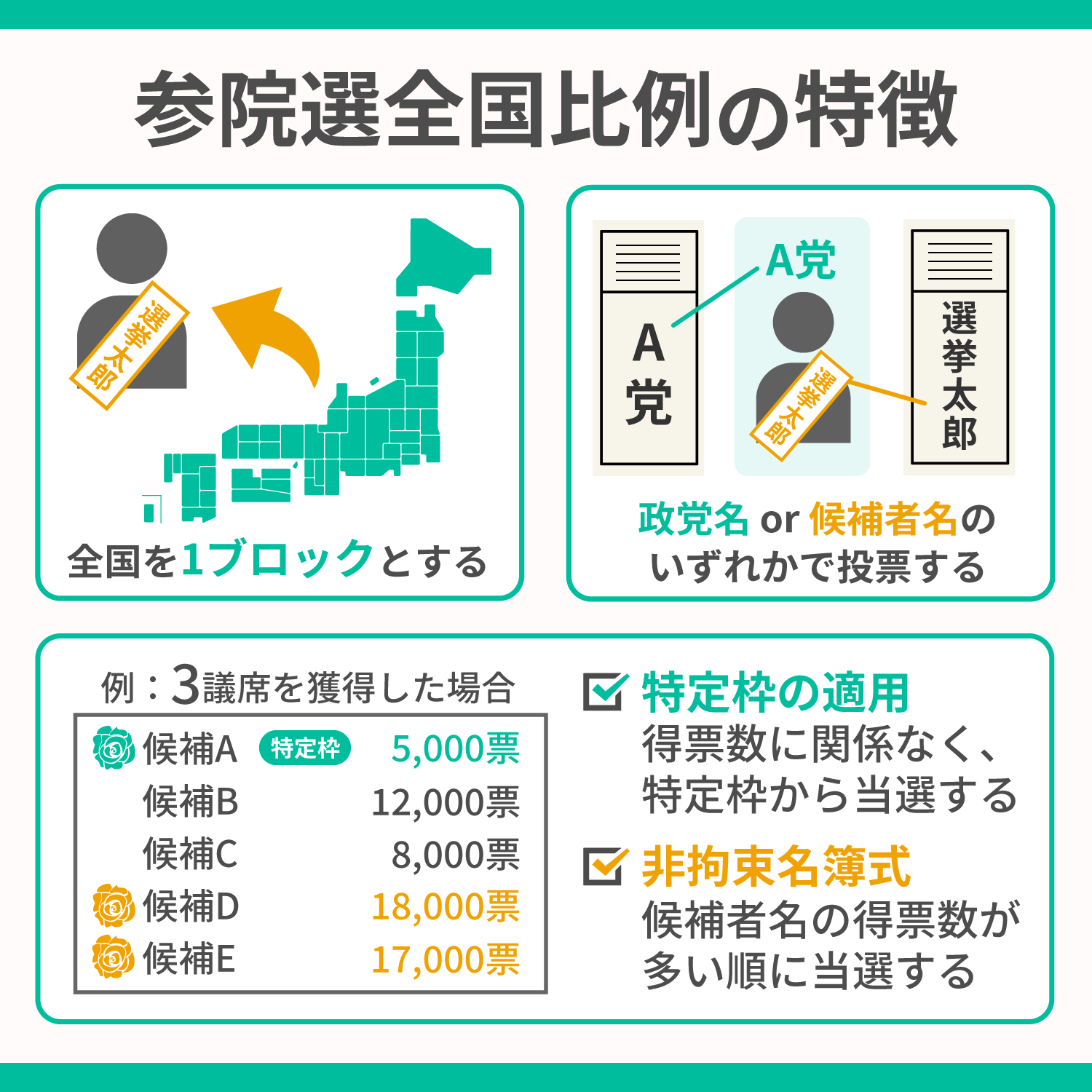

このうち、比例代表選挙は、地域ごとにブロックを分けることなく、全国をひとつのブロック「全国区」として実施されます。この比例代表全国区には、以下のような特徴があります。

- 全国を1ブロックとする

- 候補者名、政党名のいずれでも投票できる

- 各政党の得票率に応じて議席を配分する

- 「非拘束名簿式」が適用される

- 「特定枠」がある

各項目について見ていきましょう。

全国を1ブロックとする

参院選の選挙区は、都道府県単位(鳥取・島根両県と徳島・高知両県は合区)で候補者を選びます。一方比例代表では、候補者は全都道府県の区域から選出されます。

そのため、比例代表の候補者に対して有権者は、住んでいる地域に関係なく誰にでも投票が可能です。また、政党名での投票もできます。

参議院の比例代表制が導入されたのは、1983年の通常選挙からです。それまでは、全国を1つの選挙区として候補者個人に投票する「全国区」と、現在の選挙区制に近い「地方区」でした。

非拘束名簿式・ドント式とは

比例代表選挙では、政党ごとの得票数に応じて議席数が決まります。政党ごとの全国の得票数を1から順に整数で割り、その商の大きい順に議席を配分する方式(「ドント式」)です。

そして、各政党が事前に届け出た名簿内で、個人得票数の多い順に当選が決定します。(ただし、後述の「特定枠」を利用するとこの限りではありません)

参院選の場合は、この名簿にあらかじめ当選順位をつけない「非拘束名簿式」です。非拘束名簿式になったのは2001年の通常選挙からで、それまでは拘束名簿式でした。

比例代表制の詳細や拘束名簿式・非拘束名簿式・ドント式などについては、以下の記事も参考にしてください。

【関連記事】比例代表制ってどんな仕組み?メリット・デメリットは? | スマート選挙ブログ

特定枠とは

特定枠とは、比例代表選挙において政党が候補者を優先的に当選させられる仕組みです。2019年の参院選から導入されました。

前述のように、非拘束名簿式での当選者は、政党内の個人得票数の多い順に決まります。しかし特定枠の候補者がいる場合は、得票順位に関わらず優先的に当選となるのです。個人得票数が少ない候補者でも特定枠を利用すれば当選しやすくなる一方、特定枠の候補者は、参議院名簿登載者個人として選挙運動を行うことはできません。

特定枠ではない比例代表の候補者や、選挙区の候補者が行っているような、選挙事務所の設置・選挙カーの使用・ビラの配布・ポスターの掲示・個人演説会の実施など一切の選挙運動が禁止されています。ただし、特定枠以外の候補者の応援や政党自体の得票を目指す選挙運動へ参加することは認められています。

特定枠の利用や人数は各政党の任意です。導入の背景には、自民党が、合区の導入により出馬できなくなった現職候補者を当選させるための「救済措置」だとの指摘もあります。

特定枠や合区の詳細は、以下の記事もおすすめです。

【関連記事】参院選の特定枠とは?制度の仕組みや導入の背景を分かりやすく解説 | スマート選挙ブログ

【関連記事】合区とは?目的や弊害について解説! | スマート選挙ブログ

比例代表制のメリットは死票が少ないこと

選挙で当選者の決定に結びつかなかった票のことを「死票」または「死に票」と言います。選挙区で落選者へ投じられた票は、議席に反映されません。

一方で比例代表では、ドント式で議席を配分するため、少数政党でも議席獲得につながることがあり、少数意見を議席に反映しやすくなっています。選挙区と比べて死票が少なくなることが比例代表制のメリットです。

全国比例にはタレント候補が多い?

参院選の比例代表では、芸能人や元スポーツ選手などの有名人が立候補する、いわゆる「タレント候補」の出馬が多いと言われています。どうしてなのでしょうか。

有名人候補が多い理由は集票目的?

比例代表では全国どこからでも候補者個人に投票が可能です。そのため、知名度の高いタレント候補の名前を書いて投じる人もいるでしょう。政治に無関心だった人の興味を引き、投票率向上につながることもあります。

政党にとっては、タレント候補が出馬すると政党としての得票を増やすことができ、有利になると考えられます。しかし、個人の得票数は当選ラインに達さず落選し、政党の得票数を稼ぐだけになる候補者もいるのが現状です。タレント候補の乱立は、政党の集票目的とも捉えられかねないとの指摘もあります。

過去のタレント候補

2001年の参院選では、当時国際政治学者としてバラエティ番組などに多数出演し、広く知られていた舛添要一氏が自民党の比例代表区から出馬し、当選しました。158万票以上を獲得し、いわゆるタレント候補としての得票数は過去最多です。同年は民主党(当時)から故・大橋巨泉氏も立候補し、41万票余りを獲得して党内トップ当選となりました。

他に参院選の全国比例で立候補、当選した議員は元SPEEDのメンバーである今井絵理子氏(自民党・2016年,2022年)や、元格闘家の須藤元気氏(立憲民主党・2019年)などです。

衆院選の比例代表制との違い

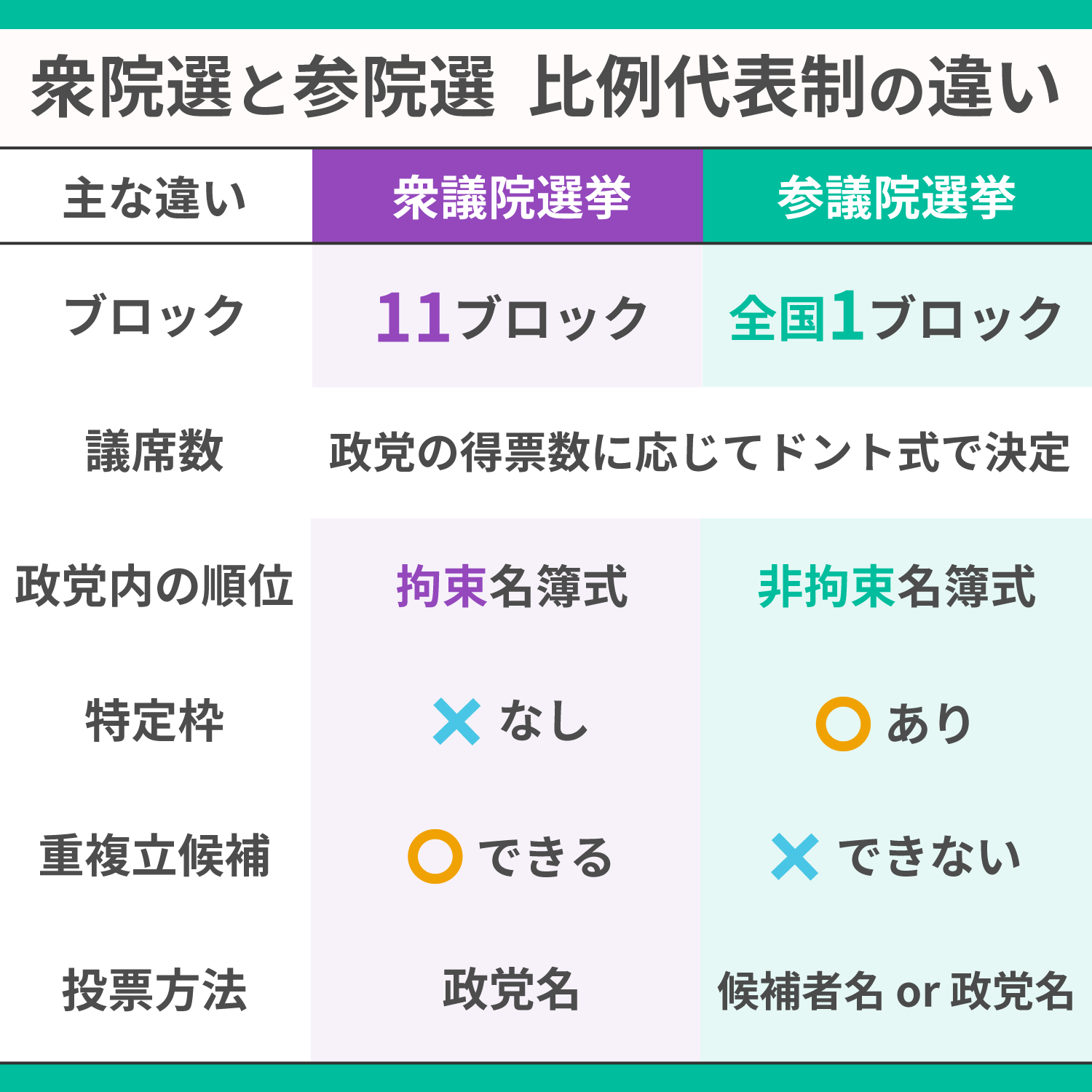

ここまで参院選の全国比例を見てきましたが、衆院選の比例代表制とはどのような違いがあるのでしょうか。衆院選の比例代表の特徴は、以下の通りです。

- 有権者は政党名で投票する

- 全国11ブロックに分かれている

- 「拘束名簿式」が適用される

- 重複立候補ができる

比例代表制の参院選と衆院選における違いをみていきます。

候補者名での投票の可否と区割り

衆院選の比例代表では、政党名を記入して投票しますが、参院選では政党名または候補者名を記入します。

また、衆院選では、地域ごとに11ブロックに分かれているのに対し、参院選では全国でひとつのブロックです。どちらも政党ごとの得票数によってドント式で議席が配分されますが、衆院選ではブロックごとに、参院選では全国単位で配分が行われます。

拘束・非拘束名簿式と重複立候補の可否

衆院選の比例代表は「拘束名簿式」です。政党が事前に提出する名簿には、候補者の順位がつけられており、議席獲得数に応じて名簿の順位の順番に当選者が決まります。(比例区の同一順位の当選は小選挙区の「惜敗率(落選者の得票÷当選者の得票×100)」で決定)

対して、参院選の比例代表は、特定枠を除き「非拘束名簿式」であり、提出する名簿に順位はありません。政党内で、候補者名で投票された票数が多い候補者から順に、当選が決まります。

また、衆院選では小選挙区と比例代表との重複立候補も可能です。そのため、小選挙区で落選しても比例代表で当選する「比例復活」が起こり得ます。参院選では重複立候補は認められておらず、立候補できるのは選挙区または比例代表のどちらか一方のみです。

比例代表選挙の投票方法は?

参院選の比例代表では、政党名または候補者名を記入して投票します。政党名で投票した場合は政党の得票数に、候補者名の場合は候補者個人の得票数かつ政党の得票数にカウントされる仕組みです。選挙区では、候補者名で投票します。

また、前述のように、衆院選の比例代表では政党名の投票のみです。候補者名を記入すると無効になってしまうので注意しましょう。

まとめ

- 参議院選挙の比例代表では、全国を1ブロックとし、非拘束名簿式や特定枠が適用される特徴がある。

- 一方、衆議院選挙の比例代表は、全国が11ブロックに分かれていること、政党名での投票のみであること、拘束名簿式や重複立候補の適用などの点で参院選と異なる。

- 参議院選挙の全国比例の候補者には、有権者は住んでいる地域に関わらず投票できる。投票は候補者名または政党名を記入する。

<参考文献>

実教出版編修部(2021).『2021新政治・経済資料 三訂版』.実教出版

「参議院議員選挙制度の変遷」 参議院(閲覧日 2024/12/21)

「よくある質問」 参議院(閲覧日 2024/12/21)

「なるほど!選挙 / 投票」 総務省(閲覧日 2024/12/21)

参議院非拘束名簿比例代表制(一部拘束名簿方式) 静岡県(閲覧日 2025/01/08)

「参院選「特定枠」候補の葛藤 選挙運動なし…でも「当選確実」」 朝日新聞DIGITAL(閲覧日 2024/12/21)

「参議院選挙 比例選に強い「タレント候補」…かつては舛添要一さん、大橋巨泉さんはダントツで当選」 読売新聞オンライン(閲覧日 2024/12/21)

「参院選 今回も乱立の著名人候補者、当選はわずか…「集票マシンにしないで」 専門家からは苦言も」 産経ニュース(閲覧日 2024/12/21)

「タレント・著名候補〝33人当落〟 多様な肩書き、一筋縄ではいかない戦い 比例では自民党候補が優勢か 選挙プランナーが分析」 zakzak by 夕刊フジ(閲覧日 2024/12/21)

「「どうして芸能人の候補者?」中学生の疑問 知名度欠かせないけど…」 withnews(閲覧日 2024/12/21)

「死票とは」 コトバンク(閲覧日 2024/12/21)